Bei Mikroorganismen denken wir schnell an Herpes und Schimmel, an Krankheit und Verderben. Doch längst nicht alle Kleinstlebewesen sind böse. Viele sind gar für unsere Ernährung unentbehrlich, werden zur Herstellung und Veredelung von Lebensmitteln eingesetzt und sind nicht selten für deren Aroma und Geschmack verantwortlich. So zum Beispiel bei Brot, Bier, Salami oder Käse.

Auch die Produktion von Sojasauce nach traditionellem japanischem Vorbild benötigt Mikroben. Für Caroline Kulangara war das mitunter die Motivation, sich in ihrer Küche an einer Shoyu, einer Sojasauce für den Eigenbedarf, zu versuchen. In mehreren kleinen Gärtöpfen pröbelte sie vor rund fünfzehn Jahren mit Schimmelpilzen. Vor mikroskopisch kleinen Organismen hat die Mikrobiologin keine Angst, schliesslich hat sie jahrelang im Tropeninstitut mit Mikroorganismen gearbeitet. Zudem motivierte sie ihr überdurchschnittlich hoher Sojasaucen-Verbrauch. «Ich liebe Sojasauce und brauche sie anstelle von Salz zu fast allen Gerichten», erzählt sie in ihrer Sojasaucen-Brauerei im Iselin-Quartier, die sie 2018 in Betrieb genommen hat. Die ersten Versuche in der Küche; sie sind längst passé.

Multikulti und komplexe Prozesse

«In Japan wird die Kunst des Sojasaucen-Brauens in der Familie weitergegeben», berichtet Caroline, während sie mir mit sanft klimpernden Armreifen die Gerätschaften zeigt, die sie zur Produktion ihrer Shoyu braucht. Der filigrane Schmuck, die bunt gemusterte Bluse, der Teint, die Augen – es ist offensichtlich: Carolines Vorfahren sind keine Japaner. «Mein Vater ist Inder, meine Mutter Deutsche», lacht sie. «Wenn immer ich sage ‘so macht man das in Japan», dann weiss ich das nur, weil ich es gelesen habe.» Caroline war noch nie in Japan, hat nie eine traditionelle Shoyu-Brauerei besucht. Dennoch ist sie Profi, wenns um dreistufige Fermentation geht.

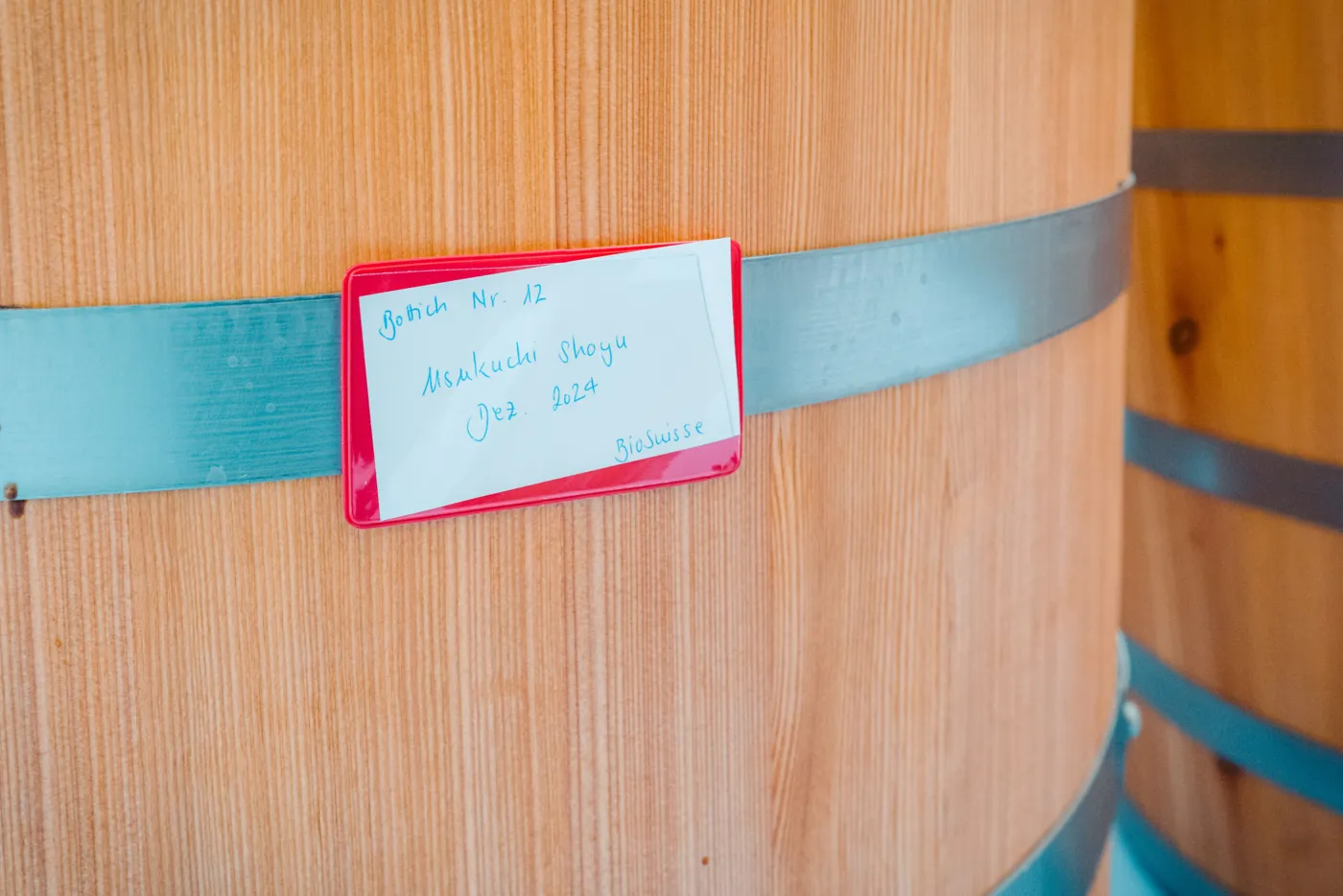

Als würde sie vom letzten Urlaub erzählen, plaudert sie von Aminosäuren, Enzymen, Hydrolyse, Puffern oder Peptiden – mir wird ganz schwindlig und ehrlich gesagt bleibt mir der exakte Umwandlungs-Prozess ein Rätsel. Meine Sinne hingegen nehmen das Geschehen klar und deutlich wahr: Hebt man den Deckel von einem sich in den ersten Monaten der Reifung befindenden Lerchenholzbottich, ist die Maische – genannt Moromi – relativ dünnflüssig, hat eine hellbraune Farbe und riecht bei näherem Schnuppern mässig verheissungsvoll. Ganz anders der Bottich mit der Maische, die seit mehreren Jahren gärt: Hier ist bereits Wasser verdunstet, dadurch ist die Masse zähflüssiger, die Farbe hat sich in ein sattes Dunkelbraun verwandelt und ein herrlich intensiver, würzig-aromatischer Duft erfüllt den Raum.

Ungewisser Start in die Selbstständigkeit

Nachdem Caroline im Sommer 2018 die ersten Bottiche mit werdender Sojasauce befüllt hatte, wusste sie ein ganzes Jahr lang nicht, ob am Ende tatsächlich ein geniessbares Lebensmittel dabei herauskommen würde. Ein Jahr dauert nämlich die Gärung der Sojasauce im Minimum. In Japan gibt es Saucen, die bis zu 20 Jahren im Holzfass lagern. Caroline mietete also die Räumlichkeiten ihrer Brauerei, liess die Holzbottiche anfertigen, kaufte die Gerätschaften und rührte am Ende täglich in der blubbernden, still vor sich hingärenden Maische, ohne sicher zu sein, dass der Prozess, der in Kleinstmenge in der Küche funktioniert hatte, auch auf Hunderte Liter hochgerechnet funktionieren würde. Er tat es. Nach einem Jahr erntete Caroline ihre erste Usukuchi Shoyu, die einjährige Sojasauce, die sich bis heute am meisten verkauft. Ein paar Jahre später kam die 24 Monate gereifte Koikuchi Shoyu hinzu. Ihr wird 2025 die fünf Jahre gereifte Koikuchi Shoyu folgen.

Bis heute rührt, presst, filtert, pasteurisiert, befüllt, etikettiert und verpackt Caroline jeden Liter Sojasauce von Hand. Ihren Job hat sie vor fünf Jahren gekündigt, um sich vollumfänglich ihrem kleinen Unternehmen zu widmen, der einzigen Sojasaucen-Brauerei der Schweiz. Neben Familie und Freunden beliefert Caroline heute zahlreiche Restaurants und Läden in Basel und der Umgebung mit ihrer biozertifizierten Sauce. Sämtliche Zutaten dafür kommen von hier. Das Salz aus Pratteln, das Wasser aus den Alpen, der Schweizer Weizen und die Schweizer Sojabohnen aus einer Mühle bei Bern. Nur die Pilzsporen, die sie für den Kōji, den ersten Teil der Fermentation, benötigt, muss sie in Japan bestellen.

«Bei meinem ersten Kōji zu Hause in der Küche habe ich alle zwei Stunden die Temperatur gemessen und die Werte in einer Tabelle notiert. Auch nachts.»Caroline Kulangara

Frische Luft für den Kōji

«Der Kōji ist das Herzstück», erklärt Caroline. «Er ist für das Gelingen der Sauce verantwortlich.» Sie holt ein Blech aus einem grossen Edelstahlgerät, einem normalerweise in Bäckereien benutzten Gärunterbrecher. Auf dem Blech wächst das Pilzmyzel auf einem Mix aus Sojabohnen und geröstetem Weizen; der Kōji, ausgesprochen «Koschi». «Der Pilz braucht eine Anfangstemperatur von 30 Grad, damit er Myzelen bildet. In seiner exponentiellen Phase produziert er dann Wärme und muss gekühlt werden», erzählt Caroline, während sie den Bohnen-Weizen-Schimmelpilz-Mix mit einem Tortenheber belüftet. «Bei meinem ersten Kōji zu Hause in der Küche habe ich alle zwei Stunden die Temperatur gemessen und die Werte in einer Tabelle notiert. Auch nachts.» Caroline lacht. «Ich wollte unbedingt alles richtig machen. Und vom Labor war ich mir penibles Arbeiten gewohnt.»

Heute ist sie entspannter. «Sojasauce ist ein uraltes Lebensmittel und wurde bereits vor 3000 Jahren gebraut. Wäre der Brauprozess diffizil, wäre die Sauce längst verschwunden», ist sich Caroline sicher. «Auch biochemisch sieht man, wie robust die Fermentation ist: die Soja-Maische ist hoch salzig und hat durch die Milchsäurebakterien einen konstant tiefen pH-Wert. Dadurch können Hefen wachsen, die einen leichten Alkoholgehalt entstehen lassen. Viele Organismen können in diesem Milieu nicht wachsen.» Was für mich an ein Wunder grenzt, für Caroline ist es die logische Verkettung biochemischer Prozesse. Doch was am Ende zählt, der Geschmack, ist an Aroma und Würze tatsächlich kaum zu überbieten. Alles dank mikroskopisch kleinen Schimmelpilz-Sporen. Wunderbare Biochemie!

Diese Story ist ursprünglich im LoveYourCity Magazin erschienen – dem Erlebnismagazin für Basel mit Tipps, Geschichten und Highlights aus der Stadt.

Die Ausgabe gibt’s auch online zum Durchblättern. 👉 LoveYourCity Magazin Editionen 2025